Unser Optimierungsobjekt #3

wird sauber geregelt und visualisiert

- Das heisse Herz

- Die Pufferspeicher

- Der kalte Kessel

- Details zur Hydraulik und den Erträgen

- Eine Solarthermieanlage ist eine Wärmepumpe mit einem COP bis über 500!

- Mehr Mitschnitte auf Pits Website

- Zurück in die Vergangenheit: Die Anlage #2 von 2010-2020

|

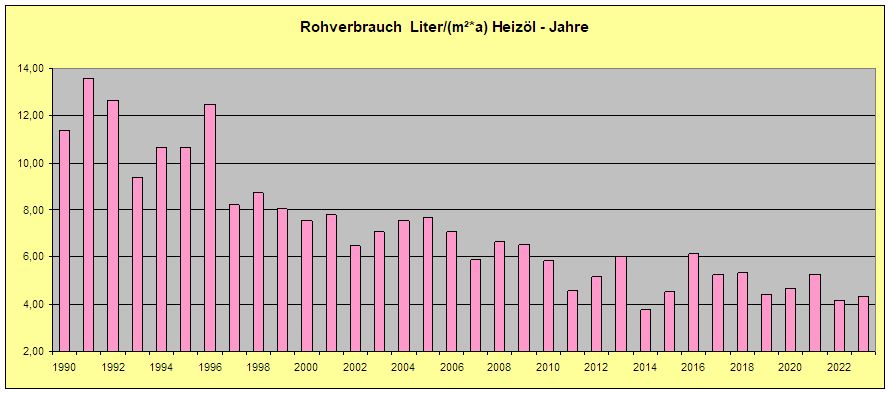

Worum geht es hier? Das Verbrauchsergebnis mit dieser Hydraulik und den diversen Vorgängern der Regelung sieht stabil bis 2026 so aus: von 12 auf 4 L/(m²*a). Wenn wir mal die 12 L/m² des Baus von 1988 als 100%-Referenz annehmen, heisst das konkret: Nur noch 33% des Jahres-Wärmebedarfs durch Öl und 66% Umweltwärme heute. Wir haben es geschafft

Diese bessere Nutzung hängt eben nicht von der Bauart des Kessels oder dem Einsatz von Elektrizität zur Wärmeerzeugung ab. Es gibt noch einen Punkt der Optimierung, das finden Sie unter Wärmepumpe. OK, es hat gedauert, denn dieses Know-How war in den 1990er Jahren nicht mal eben direkt anwendbar und politisch nicht erwünscht. Aber heute! Wir haben fertig :-) |

1. Das heisse Herz - die Solaranlage

2010 wurde eine glykolfreie Paradigma-Solarthermie-Anlage (ST) eingebaut. Wir hatten reichlich Pufferspeicher vorgesehen, weil die Bodenheizung ebenso HeizungsUnterstützung (HU) bekommen sollte. Eigentlich braucht man für die 2 Kollektor-Elemente = 10m² nur 800 Liter (>80L(m²). Für das TWW waren 500 Liter vorgesehen, für die Heizungsunterstützung 1000LIm Kollektor entstehen Temperaturen bis zu 200°C, wenn keine Abnahme erfolgt - Glykol wäre längst gecrackt! Die Puffer kann man wegen dem Systemdruck von ~2bar bis 110°C gefahrlos beladen. Dann stoppt die Ladepumpe und der Kollektorinhalt geht als Dampf in den Puffer, wo er kondensiert (wenns korrekt verrohrt ist :-).

Die Leistung des Kollektors liegt bei bis zu 17kW, wenn der Rücklauf aus dem Puffer 2 unten ~22°C kalt ist. Je weiter der Puffer 2 beladen wird, desto mehr sinkt die Kollektorleistung bis zu 2kW ab. Das tritt im Sommer oft auf. Eine tolle selbstbegrenzende Beladung bei schon 'vollen' oder heissen Puffern!

|

Die geplanten 500 Liter für die solare Trinkwasserpufferung erwiesen sich später als zu viel Vorrat, so dass wir den Abgang der Heizungsunterstützung vom obersten Puffer 2 ins untere Drittel des Puffers 1 verlegten, was sich als sehr elegant erwies, weil jetzt schon im Januar geringsten Überschüsse der ST direkt im Heizkreis als HU verwertet werden konnten, wenn diese Temperatur 5K über dem Rücklauf der Bodenheizung war. (Siehe Hydraulikplan)

Für das TWW blieben immer noch ca. 300 L, die je nach Einstrahlung gut geschichtet wurden. Diese könnte man auch über den Grundofen nachheizen. Die heutige Priva-Regelung erlaubt per Handbetrieb einmalige Nachheizungen, die man zeitlich festlegen kann. Die normale Nutzung sieht eine einmalige Aufheizung pro Tag vor. |

Verlegung der Heizungsunterstützung nach links |

[ Inhalt ]

2. Die Pufferspeicher

|

Als Puffer wählten wir 2 mal 'Solarbayer SLS', weil die eine exellente Schichtung erreichen können ohne aufwändige Einbauten. Sie sind hier beschrieben...

Die Puffer sind in Reihe geschaltet (parallel ist Blödsinn), der Kolektor kann den Puffer 1 oder 2 je nach Temperatur direkt beschicken. Eigentlich sollte 2010 fürs TWW ein fertiger Expresso von Paradigma rein, den sie uns aus dem Testraum überlassen wollten, doch die Tests waren nicht vor dem hiesigen Umbau fertig, so dass wir die (schon gelieferte) Expresso-Frischwasserstation eben an den SLS hängten und verrohrten. Das TWW-Rohrnetz des EFHs ist aus Kupfer, so dass von daher wenig Legionellengefahr ausgeht und auf eine Zirkulation verzichtet werden konnte. Da der Ausgang der Frischwasserstation immer Temperaturen um die 25°C liefert, weil keine Zirkulation angeschlossen ist, haben wir uns entschieden, noch eine Umschaltmöglichkeit zur Einleitung in Puffer 1 (im Winter) und in Puffer 2 im Sommer zu machen: Wenn der Puffer 1 weniger als 45°C ganz unten hat, geht der RL des Wärmetauschers in Puffer1, wenn der dort heiss ist, aber in Puffer 2. Die ist nicht im Regelplan eingezeichnet. Die Schaltung hat sich bewährt und erlaubt quasi die separate Winternutzung des Puffers 1. Der Puffer 2 hat sowieso in der solarschwachen Jahreszeit immer um die 20°C, so dass er sich ideal und Ertags-unschädlich für den Frostschutz des Kollektors anbietet. Die spätere Priva-Programmierung wurde dann so gestaltet, dass das kalte Frostschutzwasser (~5°...7C) immer in den Puffer 2 geht und so nicht die Schichtung in Puffer 1 zerstört. Bei Kollektortemperaturen unter 60° wird eben nur der Frostschutz sichergestellt. |

[ Inhalt ]

3. Der kalte Kessel

|

Der Kessel von 2000 mit dem einstufigen Brenner blieb stehen, weil wir vorhatten, den nur ganz wenig zu benutzen. Der (kleinste) Elco-Brenner wurde schon 2006 wegen zu grosser Leistung gegen einen Hoffmann Blaubrenner ausgetauscht. Siehe Details zur Abgaslösung. Der Schalldämpfer ist abgesoffen und wurde entfernt. Das passiert bei Öl häufig...

Schon bei der damaligen JCI-Regelung hatten wir darauf geachtet, dass der Eisenklotz mit Namen 'Kessel' nicht lange warm herumstehen sollte, weil er über den Kamin auskühlt. Daher kam als Folge eine Regelung nach Bajorats Vorschlag mit 'Heizungsunterstützung über den Kesselrücklauf' und seine Regelung rein. Der Kessel mit einstufigem Brenner wird dabei so eingebunden, dass das proportional angetriebene Regelglied den Heizungsrücklauf teils in den Puffer, teils in den Kessel schieben kann: ein schöner Mischverteiler. Es ist nicht immer einfach, dafür ein passendes Ventil zu finden. Wir wählten ein Oventrop Tri-D mit 0-10V-Antrieb. Das Beste bei der Regelung ist (hier speziell für Gusskessel!!), dass dieser nach dem Abschalten des Brenners weiter durchströmt - wie ein Puffer wirkt - wird und dann die Rücklauftemperatur des Heizkreises annimmt, ohne dass der sonst übliche Mischer im Vorlauf alles abklemmt. Besonders gut geht das bei Bodenheizungen, dann dann ist der Kessel nachher ~25°C kalt. (Einen Kessel mit modulierendem Brenner würde man ganz anders einbinden.) Beim Aufheizen muss man natürlich dafür Sorge tragen, dass solche Gusskessel beim folgenden 'Kaltstart' keine Leistung abgeben dürfen, weil sie sonst kondensieren. Also wird das Beipassventil geöffnet, bis der Kessel-VL 45°C hat. Erst dann gehts los mit dem Beheizen. |

|

|

Der Wärmetauscher zur Bodenheizung kam wegen Korrosion schon 2013 rein - seit dem ist das Wasser auch klar und die Durchflussmesser zum Abgleich bleiben lesbar.

Einige dieser für uns wesentlichen Regelfunktionen mussten wir selbst nachrüsten, so dass sich nachher etwa 12 Relais und Zeitglieder im Schaltkasten fanden. Wir merkten dann auch, dass das 0-10V-'Regelventil' bei Bajorath nur auf oder zu kannte. Allmählich traten auch Defekte der Elektronik auf. Es war Zeit, was Vernünftiges zu programmieren: Eine Priva-Anlage wurde bestellt und 2021 eingebaut - die Arbeit des Optimierens begann mit den bisherigen Erkenntnissen von vorn. |

[ Inhalt ]

4. Details zur Hydraulik und den Erträgen

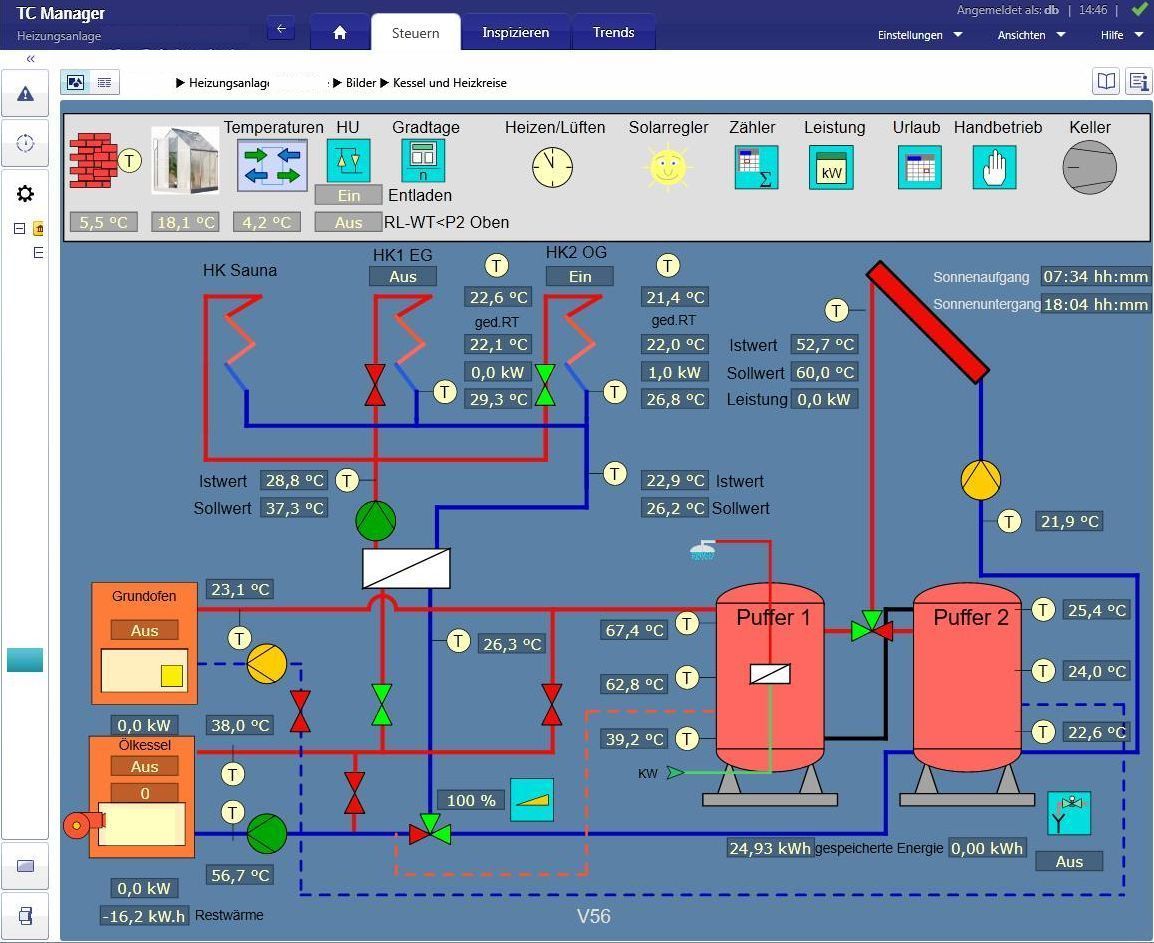

Unsere Anlage am 26.Februar 2023 bei voller Sonne und 5°C aussen - alle wichtigen Werte sind sofort ersichtlich.

Was man nach der obigen Beschreibung sofort sieht:

- Der Heizbetrieb im EG ist aus

- Der Heizbetrieb im OG ist ein und weil...

- die Solarthermie den Puffer 1 unten schon mit 39° gefüllt hat + der Heizungsrücklauf auf 23° ist, da kann die Heizungsunterstüzung mit dem Mischventil 'voll auf' den Nachheizbedarf im OG erfüllen.

1. Das Verbrauchsergebnis mit dieser Hydraulik und den diversen Vorgängern der Regelung sieht bis 2026 so aus: von 12 auf 4 L/(m²*a).

Im unteren Bild sieht man, dass der der Stand der Umbauten den jeweiligen Jahresvebrauch bestimmte:

- 1990-2000: Standardkessel mit Standard-Mischer-Regelung - mühsame Optimierung mit Relais

- 2001-2008: Neuer Kessel, kleinster Brenner, JCI-RL-Regelung - Erfolg?

- 2009: Regelung Bajorath - eher nutzlos, weniger Komfort durch lange Brennerintervalle

- 2010: Solarthermie Paradigma

- 2011-2020: Neues Dach, neuer Grundofen - teuer, aber mehr Komfort

- 2021-heute: Privaregelung+Optimierung - 2021 sind Einstellarbeiten, dann dauerhafte Einsparungen.

Bei Klick aufs Bild mehr aktuelle statistische Grafiken und Zahlen.....

2. Heute: Die unflexible einstufige Brennersteuerung wird - wenn der Puffer 1 schon Ende Februar bis unten mit Sonnenenergie gefüllt sein kann - elegant stufenlos (über das Ventil mit dem gelben Keil) gleitend geregelt: Ein Teil der Rücklaufs aus dem Wärmetauscher geht mit ~24°C in den Fuss des Puffers 2 und schiebt die Restwärme aus dem oberen Teil unten in den Puffer 2, wo die Pumpe es über die gestrichelte Leitung abholt.

Das geht solange, bis der Puffer 1 unten eine Temperatur hat, die etwa dem Rücklauf aus dem Wärmetauscher gleicht. Dann ist die Quelle 'Solare Heizungsunterstützung' erschöpft.

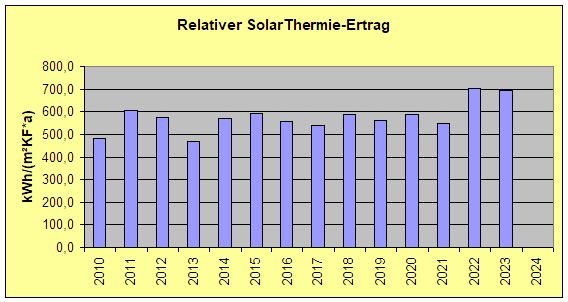

3. Nach einem Jahr kam heraus, dass sich die Erträge der Solarthermie verändert hatten - genauer gesagt die verwerteten Beiträge.

|

|

Eine Solarthermieanlage ist eine Wärmepumpe mit einem COP bis über 400!

Durch den

Darauf hin haben wir den COP-Wert in die Visualisierung übernommen. Die Werte erreichen einen COP zwischen 450 und 60. Das heisst: Die elektrischen Pumpenleistung wird im Sommer als 450-fache Wärmeleistung in den Puffer geschoben. Gleichzeitig hat die Solarthermie den Vorteile gegenüber PV, nur 1/4 der Fläche zu benötigen.

Eine teure Luft-Wärmepumpe würde im Winter nur einen jämmerlichen Durchschnitt von COP=2 erreichen...

[ Inhalt ]

6. Mehr Mitschnitte auf Pits Website

Diese Vorteile kommen auch bei Ihrer Anlage in die Programmierung.

© System Integration Beitzke

Seite erstellt am 15:19 25.2.2023, letzte Änderung 12:38 18.1.2026, Sonntag

Seite erstellt am 15:19 25.2.2023, letzte Änderung 12:38 18.1.2026, Sonntag